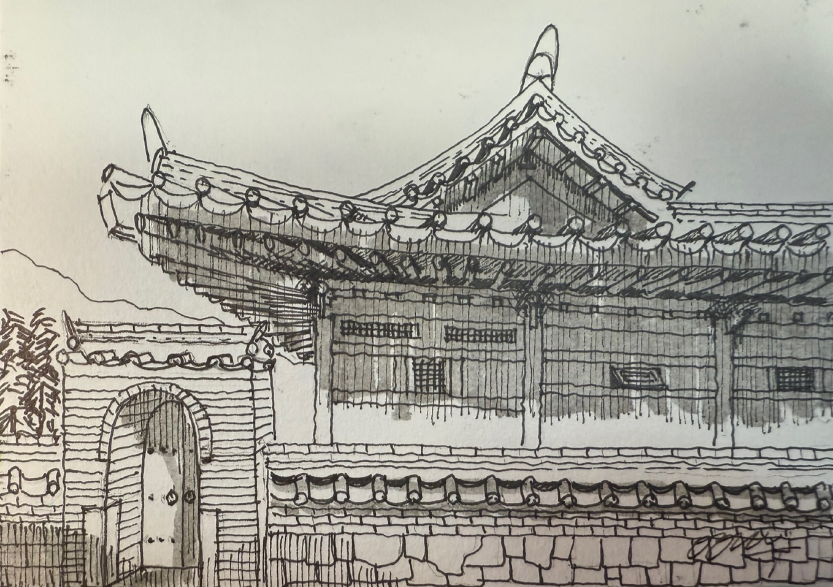

마루 끝 기와가 하늘을 향해 날개처럼 뻗어 있다. 한옥의 처마는 언제나 경이롭다. 그것은 단순한 구조물이 아니다. 햇빛을 가리면서도 바람을 품고, 비를 흘려보내면서도 하늘과 맞닿아 있다. 이 집을 스케치하는 동안, 나는 그 처마 아래에서 오갔을 수많은 이야기들을 떠올렸다.

대문을 지나 마당으로 들어가면 나무 문틀 사이로 비치는 빛이 조용히 공간을 나눈다. 문은 단순한 경계가 아니라, 세상을 담고 흘려보내는 틀이다. 어릴 적, 할머니 댁의 나무 문을 열고 들어가던 기억이 스쳐 지나갔다. 문고리를 잡으면 느껴지던 싸늘한 철의 감촉, 나무가 삭으면서도 품고 있던 따뜻한 향기. 문을 열면 새로운 세상이 펼쳐지는 듯했지만, 실은 그 안에서야말로 가장 평온한 순간들이 있었다.

한옥은 자연과 사람이 공존하는 방식에 대한 오래된 대답이다. 돌담 아래 깔린 작은 그림자까지도 시간이 그려낸 흔적이다. 그 위로 낮은 태양이 기울면 벽에 드리운 창살의 그림자는 조금씩 움직인다. 햇살은 시간의 붓이 되고, 그 붓이 그려내는 그림이 곧 한옥의 풍경이 된다.

이 집은 누군가의 삶을 담았을 것이다. 안채에서는 아이들의 웃음소리가 울리고, 대청마루에서는 바람 따라 어른들의 이야기 소리가 퍼졌을 것이다. 문이 닫혀 있어도 들려오는 작은 움직임, 낮게 깔리는 저녁 연기의 냄새. 그런 것들이 모여 한옥의 시간은 층층이 쌓여간다.

지금 이 순간, 나는 이 오래된 집을 종이에 옮기고 있다. 스케치 한 줄, 한 줄에 이곳을 살아간 이들의 기억이 스며든다. 비록 나는 그들을 알지 못하지만, 그들이 지나간 공간을 눈앞에 그리고 있기에 그 시간과 맞닿아 있는 듯하다.

바람이 스쳐 간다. 처마 밑 그림자가 흔들린다. 이 집은 여전히 살아 있다.