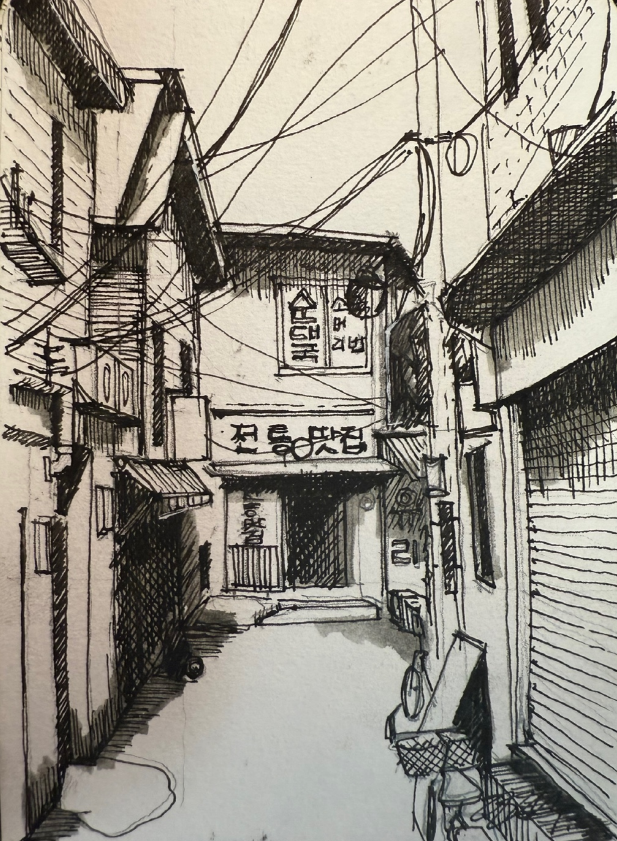

골목의 위에는 전선들이 거미줄처럼 얽혀 있다. 이들은 각 집과 가게의 생명선이다. 바깥 세상과 단절된 듯한 이 골목에서 전선들은 흐르는 혈관처럼 숨을 쉰다. 그곳을 흐르는 전기가 바로 불빛이 되고, 소리가 되고, 삶이 된다. 어쩌면 전선은 보이지 않게 얽힌 사람들의 관계와도 닮았다. 서로 다른 가정과 공간을 묶고 이어주는 실타래. 우리는 그것을 당연하게 여긴 채 하루를 살아가지만, 이 작은 골목에서 전선은 필연적이고 필수적인 존재이다.

골목 안쪽, '전통 찻집'이라는 간판이 보인다. 오래된 목재 문틀은 손길에 닳아 반질거리고, 그 안에서는 낡은 다기에서 피어나는 수증기가 가득한 공기를 내뿜는다. 이곳은 오래된 기억을 간직한 공간이다. 주인의 손끝에서 내려지는 차는 어딘가 날것 그대로의 느낌을 준다. 세련되거나 화려하지 않지만, 옛것의 담백함과 꾸밈없는 날것의 질감이 공존한다. 담백한 차 한 잔에 골목의 적막이 녹아드는 순간, 이 찻집은 단순한 공간 이상의 무엇이 된다.

한편, 문 밖에서 보이는 골목의 풍경은 다른 이야기를 품고 있다. 노출된 전선과 오래된 간판들, 그리고 낡은 샷시의 흔적들. 이 모든 요소는 완벽하지 않지만, 그 자체로도 충분히 살아 있다. 마치 골목이 숨을 쉬고 이야기를 속삭이는 듯하다. 오래된 찻집과 골목은 시간의 이음새 같은 곳. 한쪽은 과거를, 다른 한쪽은 현재를 이어주며, 끊임없이 새로운 이야기를 만든다.

이 골목을 지나는 누군가가 잠시 발을 멈추고, 전선과 찻집을 바라본다. 그 시선 속에서 이 모든 것이 무심히 흘러가는 시간 속에서도 계속 살아가고 있다는 사실을 깨닫는다.