모란 미술관의 고요한 풍경은 그날 우리 모녀에게 잔잔한 쉼표를 선사했다. 딸은 푸른 잔디밭 위에서 자유롭게 뛰놀며 웃음소리를 퍼뜨렸고, 나는 한적한 풍경 속에서 순간의 여유를 만끽하고 있었다. 그러나 이 평온함은 곧 뜻밖의 발견으로 이어졌다.

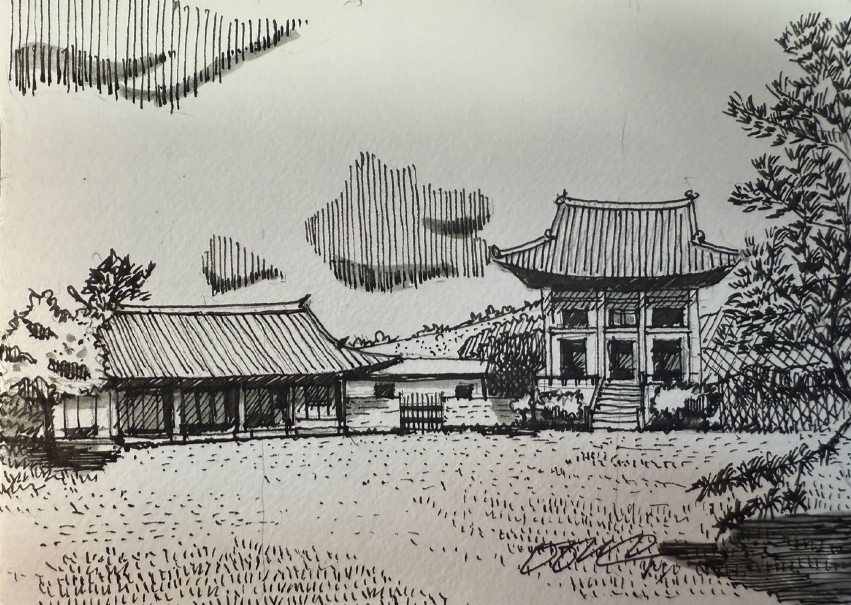

미술관 뒤편으로 천천히 발걸음을 옮기던 중, 문득 눈앞에 나타난 2층짜리 한옥이 나를 멈춰 세웠다. 처음에는 나무의 틈새로 보이는 기와 지붕의 곡선이 눈길을 끌었고, 가까이 다가갈수록 이 건물이 단순한 전통 건축물을 넘어선 독특한 분위기를 뿜어내고 있음을 느꼈다. 2층 구조의 한옥은 흔히 보던 전통 가옥들과는 조금 다른 인상을 주었다. 그곳은 과거와 현재가 자연스럽게 공존하는 공간 같았다.

딸은 잔디밭에서 여전히 뛰어놀고 있었지만, 내 시선은 한옥의 기둥과 처마 끝에 머물렀다. 나무의 결 하나하나, 오래된 문살에 새겨진 시간의 흔적들까지도 나를 압도했다. 문득 이곳이 어떤 이야기를 품고 있을지 궁금해졌다. 누구를 위해 지어진 건물일까? 어떤 시간들이 이곳을 지나갔을까?

이 우연한 발견은 마치 미술관의 작품들 중 하나처럼 다가왔다. 조용히 바라보고 있으면 자연과 어우러진 건축의 미학이 마음 깊숙이 스며드는 느낌이었다. 사람의 손으로 지어진 공간이 자연 속에서 이렇게 조화로울 수 있다니, 건축은 단순한 구조물이 아니라 이야기를 담는 그릇임을 새삼 깨달았다.

딸이 풀잎을 손에 쥔 채 내게 달려와 환한 얼굴로 웃었다. 그녀의 순수한 모습과 눈앞의 한옥이 겹쳐지며 마음에 따뜻한 잔상이 남았다. 모란 미술관에서의 이 하루는 단지 예술을 감상한 시간이 아니었다. 예기치 못한 장소와의 만남은 그 자체로 하나의 작품이었고, 우리 모녀의 추억 속에 깊이 새겨졌다.